Et si la Bretagne devenait le laboratoire du tourisme du futur ? Dans un monde où tout s’accélère entre dérèglement climatique, crises géopolitiques, mutations démographiques et révolutions technologiques, le tourisme, véritable miroir des grandes transformations à l’œuvre, n’échappe pas aux bouleversements qui redéfinissent nos manières de vivre, de produire, de nous déplacer et de voyager. Pour anticiper ces mutations et inscrire le tourisme parmi les économies d’avenir de la région, Tourisme Bretagne et le Ti Hub, la cellule d’innovation touristique de la Région Bretagne, ont engagé une démarche inédite de prospective régionale : Horizon 2040. Chercheurs, professionnels, habitants et élus ont été associés à cette réflexion collective pour explorer les futurs possibles du tourisme breton.

Une prospective pour anticiper

Imaginer ce que sera le tourisme en Bretagne en 2040 n’est pas un simple exercice intellectuel. C’est une nécessité. Le climat se dérègle, les ressources se raréfient, les technologies redéfinissent nos usages, les aspirations des habitants et des visiteurs évoluent. Le tourisme, miroir de ces mutations, se trouve à la croisée de tous ces enjeux.

La Bretagne touristique de demain ne ressemblera pas à celle d’aujourd’hui. Tourisme Bretagne a fait le choix d’une démarche anticipatrice, fondée sur la réflexion collective et la connaissance territoriale, pour préparer demain au regard de ses spécificités territoriales.

Et c’est précisément cette nécessité de prendre en compte les spécificités régionales qui a guidé la démarche Horizon 2040. Les acteurs locaux et les habitants ont été consultés, des experts sectoriels bretons et nationaux mobilisés, et les élus des territoires associés. Le leitmotiv : refléter les réalités locales pour faire de cette réflexion un outil opérationnel pour les territoires comme pour les professionnels du secteur.

Pendant deux ans, chercheurs, élus, professionnels et habitants ont exploré les forces qui façonnent l’avenir : montée des extrêmes climatiques, nouvelles mobilités, quête de sens, sobriété choisie, pouvoir des technologies… Horizon 2040 met en lumière les interdépendances fortes entre tourisme, aménagement du territoire, économie locale, ressources naturelles et cohésion sociale.

3 étapes pour 5 scenarios

La prospective n’est pas une science de la prédiction. Elle ne cherche pas à dire avec certitude ce que sera l’avenir, mais à ouvrir des horizons possibles, éclairer les futurs plausibles à partir des grandes tendances observées aujourd’hui et des facteurs de changement – qu’il s’agisse du climat, de l’énergie, des mobilités, de l’évolution des modes de vie ou des attentes des visiteurs – qui pourraient transformer en profondeur nos sociétés et nos territoires.

1ère étape : comprendre le présent

Une prospective solide repose sur une compréhension fine de l’existant et des interactions entre tourisme et territoire. 17 interactions ont été décryptées, en lien avec l’environnement, l’économie, l’aménagement du territoire, le sociétal…

Exemples : Tourisme vs Niveau de service à la population ; Acceptabilité sociale du tourisme ; Tourisme vs vocation économique des territoires ; Tourisme vs sensibilité du territoire concernant la ressource en eau ; Tourisme vs structuration de la mobilité sur le territoire… …

2ème étape : identifier les forces du changement

Imaginer 2040, c’est décrypter dès aujourd’hui les facteurs qui transforment le monde. Cinq grandes dimensions ont servi de grille de lecture :

- Sociétal : évolutions démographiques, modes de vie, comportements, valeurs, attentes des habitants et des visiteurs.

- Économie : modèles économiques, consommation, emploi, coûts des ressources, attractivité des destinations.

- Politique : gouvernance, régulations, politiques publiques, équilibres géopolitiques.

- Environnement : climat, biodiversité, ressources naturelles, risques, aménagement des espaces.

- Technologie : innovations, digitalisation, intelligence artificielle, mobilités, robotisation.

Au total, 38 facteurs de changement ont été identifiés, analysés et projetés pour imaginer leurs impacts directs et indirects sur le tourisme breton.

3ème étape : construire les scénarios

La prospective propose un exercice essentiel : la construction de scénarios qui cherchent à explorer différents futurs possibles pour la Bretagne. Certains prolongent des tendances déjà à l’œuvre, d’autres imaginent des ruptures plus radicales. Tous sont le reflet des facteurs de changement qui s’entrecroisent et transforment la région. Chaque scénario résulte d’une combinaison différente de tendances lourdes, d’incertitudes majeures et de choix collectifs. Ce sont des récits. Ils racontent une Bretagne qui se réinvente : tantôt plus ouverte et connectée, tantôt plus sobre et résiliente, parfois confrontée à des tensions, parfois portée par de nouvelles solidarités. Ils mettent en scène les territoires et montrent comment chacun pourrait évoluer dans un monde incertain.

5 scénarios ont été dessinés

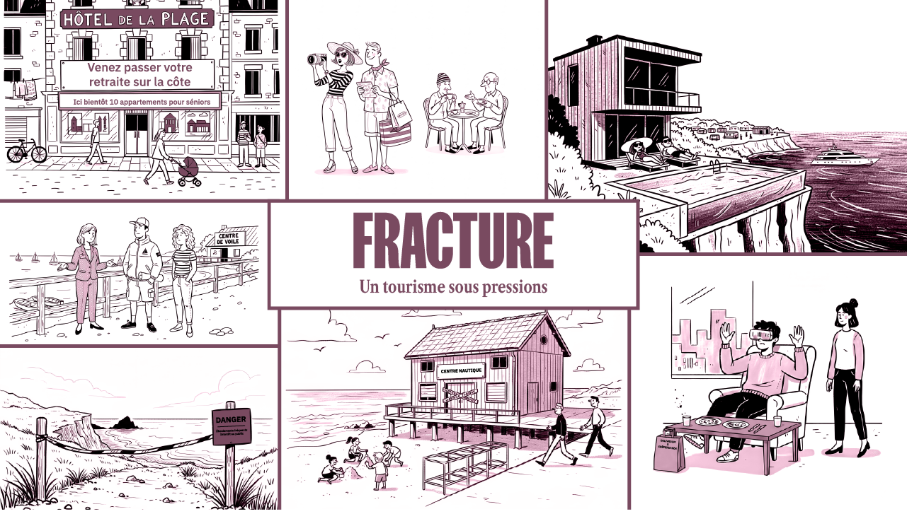

Fracture – Un tourisme sous pression

Ici, dans un contexte de dérive climatique et sociale marqué par un réchauffement de +4°C, le tourisme breton devient polarisé et profondément inégalitaire. Les littoraux fragilisés, les crises économiques répétées et la raréfaction des ressources ont conduit à un modèle fragmenté où seules subsistent les enclaves haut de gamme, protégées et exclusives. La richesse se concentre désormais entre les mains de quelques acteurs et territoires capables de s’adapter, tandis que les zones fragiles, les espaces ruraux et les classes moyennes sont laissés de côté. Le voyage devient un privilège réservé aux clientèles aisées, dans des lieux fermés et sécurisés, éloignés du réel et des habitants.

Ce tourisme sélectif prend ses distances avec les sites fragiles pour mieux préserver leurs paysages, mais au prix d’un repli social et d’une perte d’universalité. L’offre d’entrée et de milieu de gamme a disparu, accentuant la fracture entre ceux qui peuvent voyager et ceux qui restent. Les habitants, exclus des bénéfices économiques, ne perçoivent plus le tourisme comme un moteur de développement, mais comme un facteur d’inégalité et de tension sociale.

Pour ceux qui ne peuvent partir, le voyage devient virtuel : les technologies immersives et sensorielles remplacent l’expérience vécue. La « Bretagne expérience » se consomme en ligne, sous la forme d’un produit de l’industrie récréative mondiale. Cette virtualisation renforce la dépendance économique et technologique des territoires, affaiblissant encore leur autonomie. Les collectivités, privées de moyens, se replient sur la gestion de crise plutôt que sur la transformation. Fragmentée, déséquilibrée, la Bretagne touristique perd son rôle de moteur collectif : le lien social se délite, les retombées locales s’effritent, et la promesse d’un tourisme au service du territoire s’éloigne.

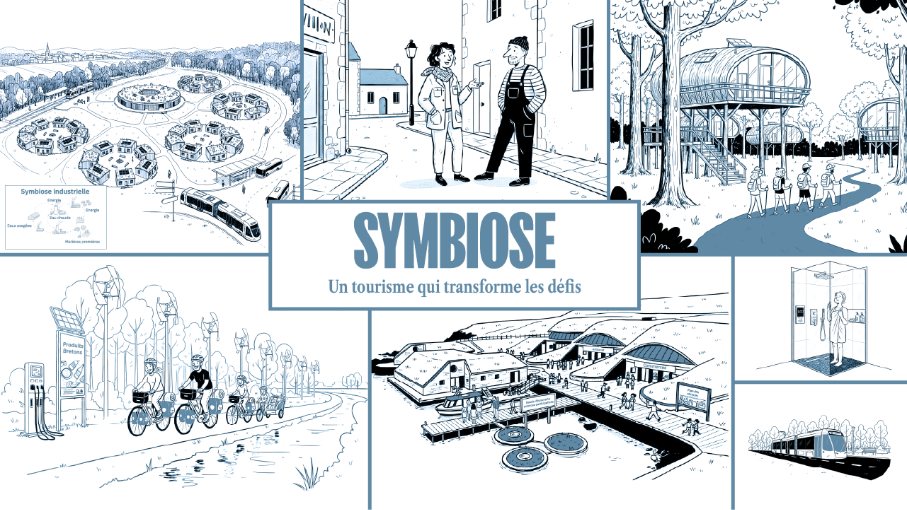

Symbiose – Un tourisme qui transforme les défis

Là, le tourisme contribue activement à la transition et à la régénération plaçant la préservation des ressources et la restauration des milieux naturels au cœur de son développement. Loin d’être une contrainte, l’environnement devient un moteur économique et un argument d’attractivité. Les territoires assument pleinement cette orientation et le font valoir comme argument marketing : venir en Bretagne c’est s’engager à participer à la préservation des équilibres. Sobriété énergétique et foncière, partage des mobilités, mutualisation des équipements deviennent la norme. Ces pratiques incarnent une nouvelle culture du tourisme, où la contrainte environnementale se transforme en levier d’innovation, de coopération et de bien-être collectif. Pour ceux qui ne peuvent partir, le voyage devient virtuel : les technologies immersives et sensorielles remplacent l’expérience vécue. La « Bretagne expérience » se consomme en ligne, sous la forme d’un produit de l’industrie récréative mondiale. Cette virtualisation renforce la dépendance économique et technologique des territoires, affaiblissant encore leur autonomie. Les collectivités, privées de moyens, se replient sur la gestion de crise plutôt que sur la transformation. Fragmentée, déséquilibrée, la Bretagne touristique perd son rôle de moteur collectif : le lien social se délite, les retombées locales s’effritent, et la promesse d’un tourisme au service du territoire s’éloigne.

Le développement s’appuie sur une planification maîtrisée : des « stations d’exploration » concentrent les flux, les services et les hébergements pour protéger, voire régénérer, les zones sensibles. Chaque projet touristique est pensé comme un contributeur actif à la transition : production d’énergie, restauration des écosystèmes, valorisation du bâti existant, sobriété constructive. Cette approche optimise les retombées économiques locales pour les acteurs du tourisme comme ceux d’autres filières tout en limitant l’impact sur les milieux. Les habitants bénéficient directement de ces retombées à travers l’emploi, les infrastructures et les services, renforçant la cohésion territoriale et sociale.

La Bretagne mise sur la coopération entre acteurs publics, entreprises et centres de recherche pour faire du tourisme un laboratoire d’innovation technique et comportementale et proposer de nouvelles offres innovantes à forte valeur ajoutée (économique, d’expérience, etc.). Solutions low-tech et high-tech se complètent pour inventer de nouveaux modèles durables, où la voix du non vivant est intégrée dans la gouvernance. Chaque initiative est évaluée selon son impact environnemental, social et économique. Ainsi, l’écologie devient une économie : génératrice de valeur, d’emplois et d’attractivité, au service des habitants, des filières locales et de la régénération du territoire breton.

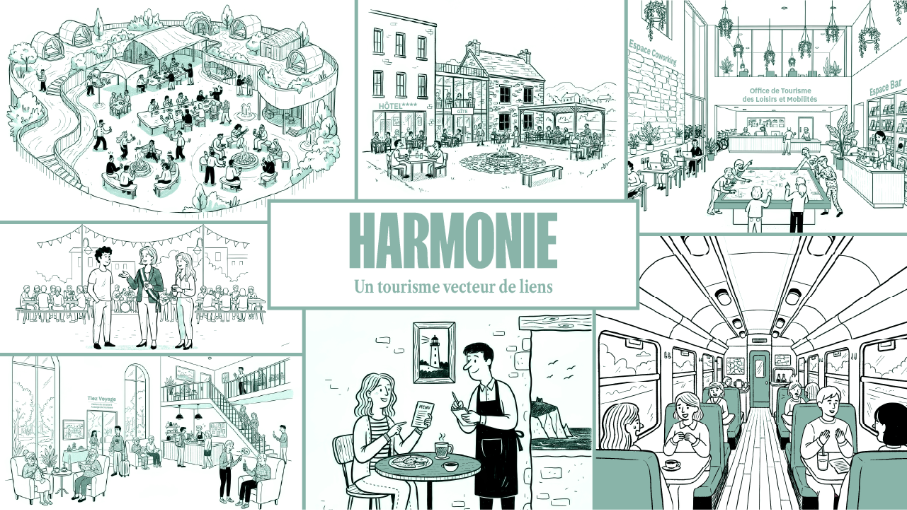

Harmonie – Un tourisme vecteur de liens

Pour cette 3ème projection, le tourisme devient un véritable levier de cohésion et de bien-être partagé. Au cœur d’une transition collective fondée sur la coopération locale, il soutient la revitalisation des centres-bourgs et des territoires ruraux, renforce les liens entre habitants et visiteurs, et favorise la mixité sociale et le « faire société ». Sobre et responsable, ce modèle place les habitants et le territoire au centre des décisions : chaque projet touristique est conçu, géré et évalué collectivement, en associant citoyens, entreprises, associations et collectivités. Les retombées économiques permettent l’équilibre économiques d’activité et le développement de services, de l’emploi local et de la qualité de vie.

Les pôles touristiques se développent là où les collectifs en identifient le besoin, conciliant attractivité, utilité sociale et sobriété environnementale. Lieux de vie partagés, ils rassemblent hébergements, activités et espaces communs propices à la rencontre et à la convivialité. L’économie sociale et solidaire, les coopératives et les acteurs associatifs jouent un rôle central dans la conception et la gouvernance des projets, assurant leur ancrage territorial et leur équité. Ce tourisme sobre et régénératif valorise les savoir-faire locaux, encourage l’innovation sociale, les solidarités et favorise la transmission des cultures bretonnes.

La Bretagne affirme enfin un modèle accessible et inclusif : un « tourisme pour tous », au service des habitants autant que des visiteurs. Les politiques d’accompagnement et les dispositifs solidaires permettent à chacun – jeunes, seniors, publics éloignés ou non-partants – d’accéder aux loisirs, à la culture et à la nature. En soutenant la mixité, la convivialité et la participation citoyenne, le tourisme breton devient une force de cohésion sociale, de revitalisation territoriale et de durabilité partagée.

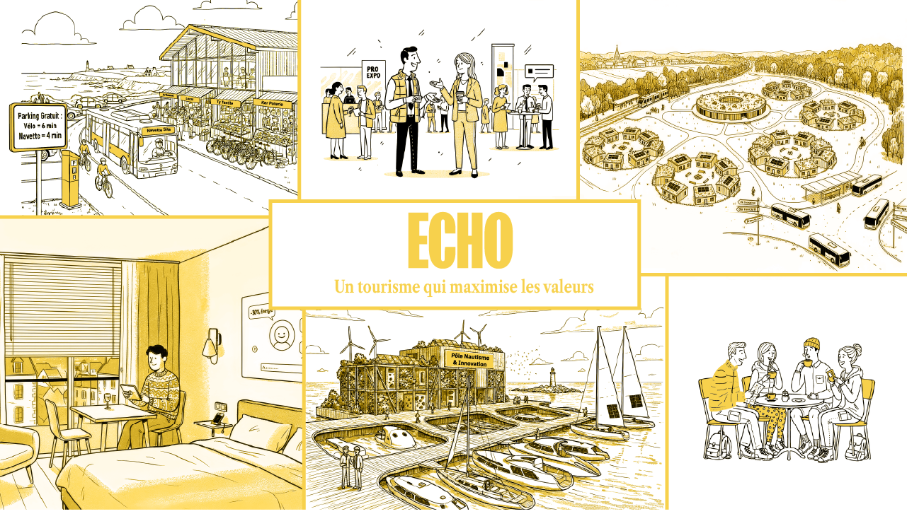

Echo – Un tourisme qui maximise les valeurs

Ici, dans un contexte de réchauffement climatique de +2°C et de forte pression sur le littoral et les ressources, la Bretagne fait le choix d’un modèle touristique responsable, planifié et volontaire. Le tourisme y est pleinement au service du territoire : il devient un levier de création et de distribution de valeur, soutenant les filières locales, l’innovation et les transitions environnementales. L’objectif n’est pas d’augmenter les flux, mais d’optimiser la valeur créée, en renforçant la rentabilité, la résilience et l’utilité sociale de la filière.

Structuré autour de pôles attractifs concentrant hébergements, activités et services, ce modèle permet de maximiser les retombées économiques tout en limitant la pression sur les milieux naturels. Les recettes générées par les touristes « extérieurs » permettent le développement d’infrastructures, la préservation des ressources et le financement de services aux habitants. Ces derniers bénéficient de tarifs préférentiels pour les loisirs, d’accès facilité aux équipements, et plus globalement d’une amélioration de leur cadre de vie.

Fondé sur la coopération entre acteurs publics, entreprises et pôles de compétitivité (Images & Réseaux, Valorial, Pôle Mer Bretagne Atlantique…), ce tourisme soutient l’innovation et les filières d’excellence bretonnes – artisanales, culturelles, industrielles ou agroalimentaires. En associant performance économique, sobriété et équité territoriale, la Bretagne affirme un modèle où le tourisme contribue pleinement aux transitions écologiques et sociales, au service du bien-vivre des Bretonnes et des Bretons.

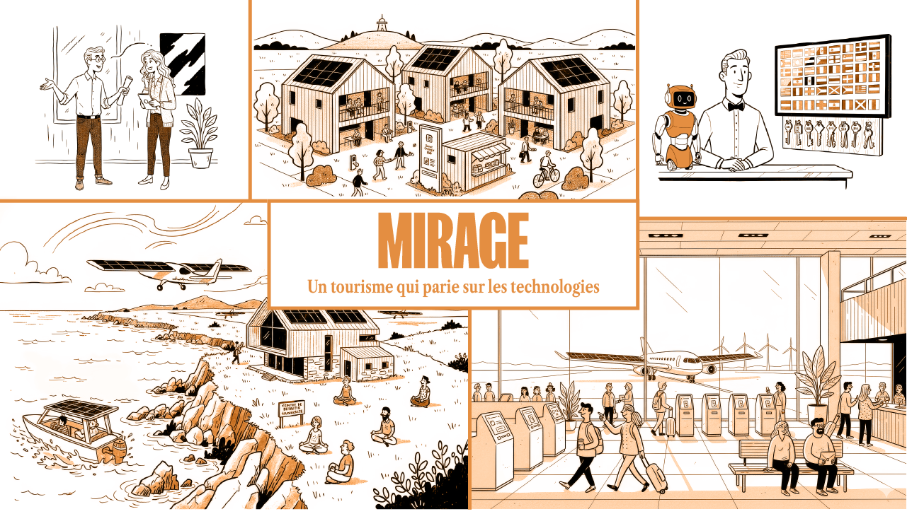

Mirage – Un tourisme qui parie sur les technologies

Enfin, grâce à des avancées technologiques majeures et à une coopération internationale efficace, la transition écologique est maîtrisée : la hausse des températures n’excède pas +1°C et les équilibres planétaires sont stabilisés. La Bretagne s’approche de l’autonomie énergétique grâce à un mix 100 % renouvelable, une gestion intelligente des ressources locales et des modèles de consommation individuels comme professionnels plus de sobres, grâce à la transition amorcée dans les années 2020. Le tourisme, conforté par ces progrès, conserve sa fluidité, son accessibilité et son attrait, garantissant l’accès au voyage dans un monde apaisé.

La technologie irrigue désormais toutes les dimensions du tourisme breton : planification des séjours, gestion des flux, mobilité décarbonée, hébergements autonomes, loisirs connectés… Elle vient cependant en soutien et non en remplacement de l’être humain valorisé sur des missions à forts impacts et par l’intégration de la dimension sensible qui augmente la valeur de l’offre et de l’expérience. La décarbonation des mobilités, associée à l’émergence de nombreuses solutions alternatives aux véhicules individuels facilitent les déplacements, y compris internationaux.

Le tourisme, à la fois efficient et individualisé, favorise une économie des loisirs centrée sur la personnalisation, le bien-être et la liberté de choix. Les clientèles internationales affluent, séduites par une Bretagne à la fois naturelle et ultra-connectée, où l’expérience se vit en continu, facilitée par une flexibilité du travail accrue. Dans cette société maîtrisée, la technologie soutient la continuité des modèles actuels, conciliant attractivité touristique, performance environnementale et confort d’un monde qui a tout changé pour que rien ne change vraiment.

Des boussoles pour guider notre action

La prospective n’est pas une science de la prédiction. Elle ne cherche pas à dire avec certitude ce que sera l’avenir, mais à ouvrir des horizons possibles, éclairer les futurs plausibles à partir des grandes tendances observées aujourd’hui et des facteurs de changement – qu’il s’agisse du climat, de l’énergie, des mobilités, de l’évolution des modes de vie ou des attentes des visiteurs – qui pourraient transformer en profondeur nos sociétés et nos territoires.